La investigación clínica dermatológica en España llevada a cabo entre los años 2005 y 2014 fue evaluada mediante el proyecto MaIND, mostrando aquellas provincias o centros con un mayor número de trabajos publicados, aunque como resultado global se detectó un bajo nivel de evidencia en la producción científica. El objetivo de este estudio es realizar una actualización de la investigación clínica dermatológica española en términos bibliométricos entre los años 2015 y 2021, permitiendo la comparación entre ambos periodos de tiempo.

Material y métodosEstudio bibliométrico replicando la metodología usada en el artículo que se pretende actualizar. Se incluyeron aquellos artículos en los que la dirección del autor de correspondencia fuese un centro dermatológico español y que cumpliesen los criterios de investigación clínica en dermatología, incluyendo tener un nivel de evidencia ≤4.

ResultadosDe los 10.199 artículos encontrados, 1.674 cumplieron los criterios de inclusión. Se presenta un mapa interactivo representando los indicadores cuantitativos y cualitativos medidos para el periodo 2005-2021. En el periodo estudiado existe una tendencia ascendente en cuanto al número de artículos publicados (p<0,002) y a la media de citas-año por artículo (p<0,01). El 22% de los artículos presentan un nivel de evidencia superior a 4, existiendo una tendencia positiva a un mayor porcentaje de artículos con nivel de evidencia superior (p<0,03). La revista ACTAS DERMOSIFILIOGRÁFICAS sigue manteniéndose como la que recibe un mayor número de artículos (18%, 302 artículos).

ConclusionesLos resultados del presente estudio muestran que la producción científica de la dermatología en España presenta una tendencia ascendente en cantidad, impacto y nivel de evidencia.

A clinical dermatological research was conducted in Spain from 2005 through 2014 as part of the MaIND project with the provinces or centers with the highest number of published articles. However, a low level of evidence in scientific production was confirmed as the overall result. The aim of this study is to update the Spanish clinical dermatological research in bibliometric terms from 2015 through 2021 with comparisons between both periods of time.

Material and methodsWe conducted a bibliometric study to replicate the methodology used in the article to be updated. We included articles whose corresponding authors’ affiliation was a Spanish dermatological center, which met the criteria for clinical research in dermatology, including a level of evidence ≤4.

ResultsA total of 1,674 out of the 10,199 articles met the inclusion criteria. An interactive map representing quantitative and qualitative indicators calculated for the 2005-2021 is presented here. In the study period, we found an increasing trend both in the number of published articles (P<.002) and in the mean number of citation-years per article (P<.01). A total of 22 of the articles had a level of evidence >4, with a positive trend towards more articles having a higher level of evidence (P<.03). ACTAS DERMOSIFILOGRÁFICAS still maintains its position as the journal with the highest number of articles received (18%, a total of 302 articles).

ConclusionsThe results of this study show that, in Spain, the scientific production of dermatology represents an upward trend in quantity, impact, and level of evidence.

La investigación bibliométrica analiza datos extraídos de publicaciones científicas para cuantificar la actividad investigadora, la calidad o la temática de la misma1. Hay ejemplos de estudios sobre un área del conocimiento, como la dermatología en general2, en enfermedades3 o en un área geográfica4.

En el campo de la dermatología, existen estudios bibliográficos sobre áreas geográficas, como el publicado por Gjersvik et al.5, que evaluó la producción científica en los países nórdicos, o el de Peña Pérez et al.6, que midió la producción científica de la dermatología española en revistas de alto impacto.

Molina-Leyva et al.7 realizaron un análisis de la producción científica dermatológica en España en 2005-2014, mostrando resultados como el bajo nivel de evidencia y describiendo los temas centrales de la investigación dermatológica en España en dicho periodo: melanoma, psoriasis y dermatitis atópica. Además, publicaron un mapa de centros de investigación clínica dermatológica españoles8.

El objetivo del presente estudio fue evaluar cualitativa y cuantitativamente la producción científica dermatológica en España entre 2015 y 2021 partiendo del trabajo previo de Molina-Leyva et al.7 y elaborar un mapa interactivo actualizado de instituciones y centros españoles activos en investigación clínica dermatológica entre los años 2005 y 2021. Además, se compararon los posibles cambios producidos entre ambos periodos de tiempo (2005-2014 vs 2015-2021).

Material y métodosDiseño del estudio y estrategia de búsquedaSe realizó un estudio bibliométrico a partir de los artículos de investigación clínica publicados entre los años 2015 y 2021. Se replicó la metodología utilizada en el estudio previo8 para los años 2005-2014, con la finalidad de comparar ambos trabajos. Para la búsqueda de artículos se emplearon la misma base de datos (Scopus)8 y la misma estrategia de búsqueda: (AFFILCOUNTRY (spain OR espana OR spanien OR espagne OR espanha) AND AFFILORG (dermat*)) AND PUBYEAR >2014 AND PUBYEAR <2022. La búsqueda se ejecutó en septiembre de 2022 y los artículos fueron procesados con el software Rayyan9. Este software ayuda en la fase de selección de artículos y permite la extracción automática de ciertos datos bibliométricos de los mismos.

Criterios de selecciónPara la selección y clasificación final de la muestra de manuscritos según el nivel de evidencia, uno de los investigadores (AAR) realizó una revisión de título y resumen de todos los artículos extraídos. Se revisó el texto completo cuando fue necesario. En caso de dudas, fueron revisados por un segundo investigador (MAD), decidiéndose por consenso.

Se incluyeron aquellos artículos que cumplieron los siguientes criterios de inclusión: 1)fecha de publicación definitiva entre los años 2015 y 2021, ambos inclusive; 2)la afiliación del autor de correspondencia es una institución o centro de dermatología español; 3)artículos sobre investigación clínica, definida por los siguientes criterios: a)La población de estudio son pacientes o personas sanas (incluyendo muestras biológicas, imágenes médicas, determinaciones de laboratorio, etc.), o sistemas de salud. b)La pregunta de investigación debe resolver problemas de la práctica clínica, incluyendo investigación en prevalencia, etiología, diagnóstico, tratamiento, pronóstico, prevención e investigación en farmacoeconomía y sistemas de salud. c)Tener un nivel de evidencia ≤4 del Centre for Evidence-Based Medicine (CEBM, Oxford, 2011)10. Por tanto, se excluyeron los casos clínicos, las revisiones no sistemáticas y las publicaciones basadas en opinión de expertos sin una metodología de evaluación explícita, o basadas en investigación de laboratorio o en principios básicos.

Los criterios de exclusión fueron los siguientes: 1)artículos sobre temas no dermatológicos; 2)fecha de publicación no definitiva; 3)artículos retractados; 4)ponencias y resúmenes de congresos.

Variables de estudioVariables tales como autores y afiliaciones, autor de correspondencia, año de publicación, revista o volumen fueron extraídas de manera automática mediante el software Rayyan. El resto de variables, incluyendo número de citas por artículo o cuartil de las revistas, fueron extraídas por parte de los autores manualmente. Se calcularon las siguientes variables a nivel de centro, provincia y total de España: 1)Indicadores cuantitativos: número de artículos, productividad anual en términos de número de artículos por año, y número de artículos por revista y año. 2)Indicadores cualitativos: número total de citas, promedio de citas por artículo, promedio de citas-año por artículo, cuartil de la revista y nivel de evidencia según la CEBM de los artículos.

Análisis estadístico y preparación del mapa interactivoSe realizó un análisis descriptivo de los indicadores cuantitativos y cualitativos mediante estadísticos convencionales: frecuencias absolutas y relativas o medias y desviaciones estándar. Se observó su distribución a lo largo del periodo y se compararon con los resultados para el periodo previo (2005-2014). Las comparaciones de homogeneidad se realizaron mediante la prueba χ2 y la de tendencia mediante pruebas de tendencia lineal para puntuaciones. Se mostraron gráficamente la tendencia del número de artículos por año, de citas, citas-año y niveles de evidencia. El análisis estadístico se realizó mediante Stata (versión 17.0). Por último, se preparó un mapa bibliométrico interactivo mediante Microsoft Power BI® (2005-2021).

El estudio no requirió ser aprobado por un Comité Ético al ser una revisión de la literatura.

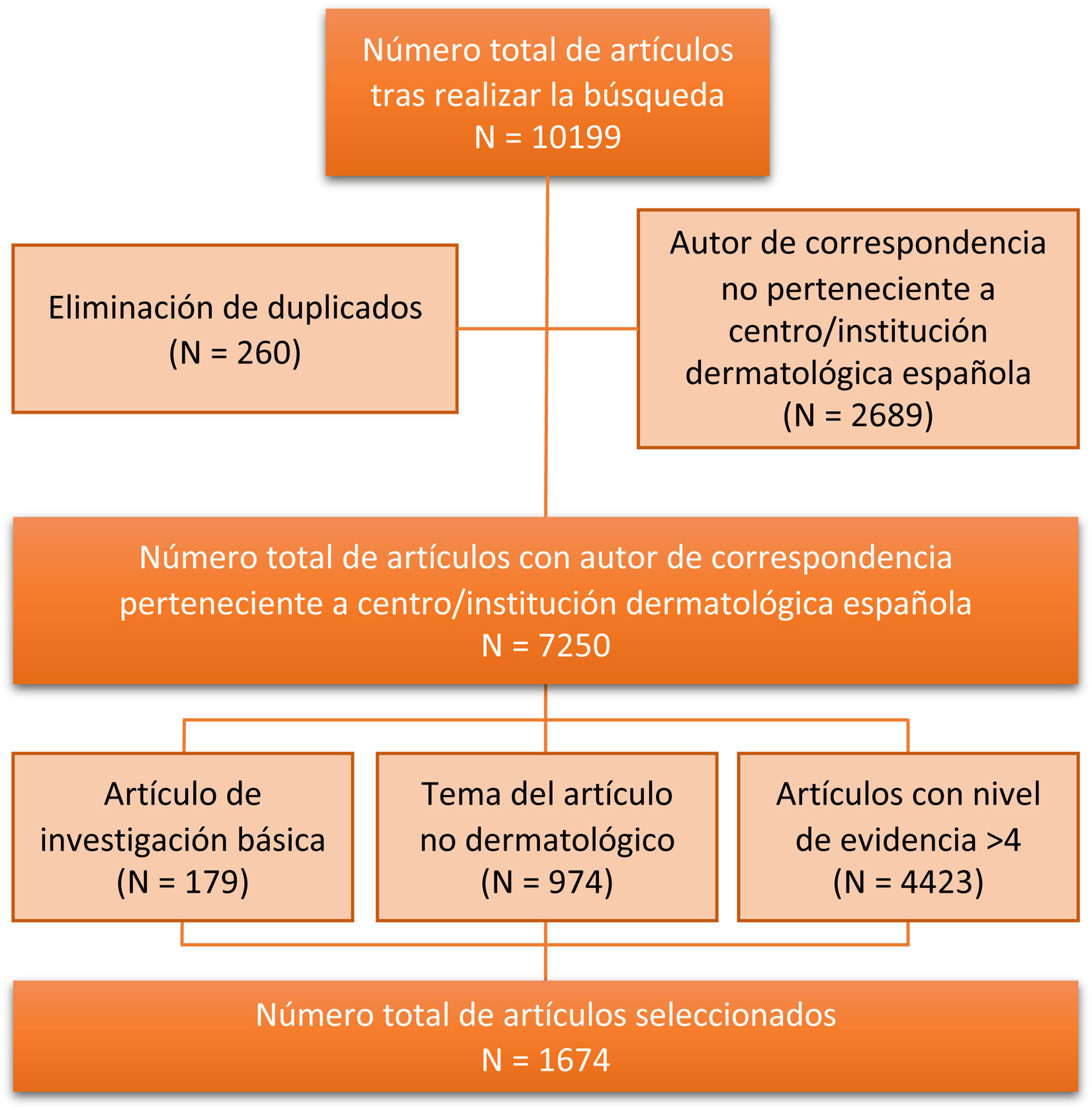

ResultadosLa búsqueda devolvió un total de 10.199 artículos publicados entre 2015 y 2021. Tras la eliminación de duplicados y la selección según autor de correspondencia, quedaron 7.250 artículos con la dirección de correspondencia en un centro o institución española, de los cuales 1.674 artículos (23%) cumplieron con el criterio de inclusión de ser considerado investigación clínica en dermatología (fig. 1).

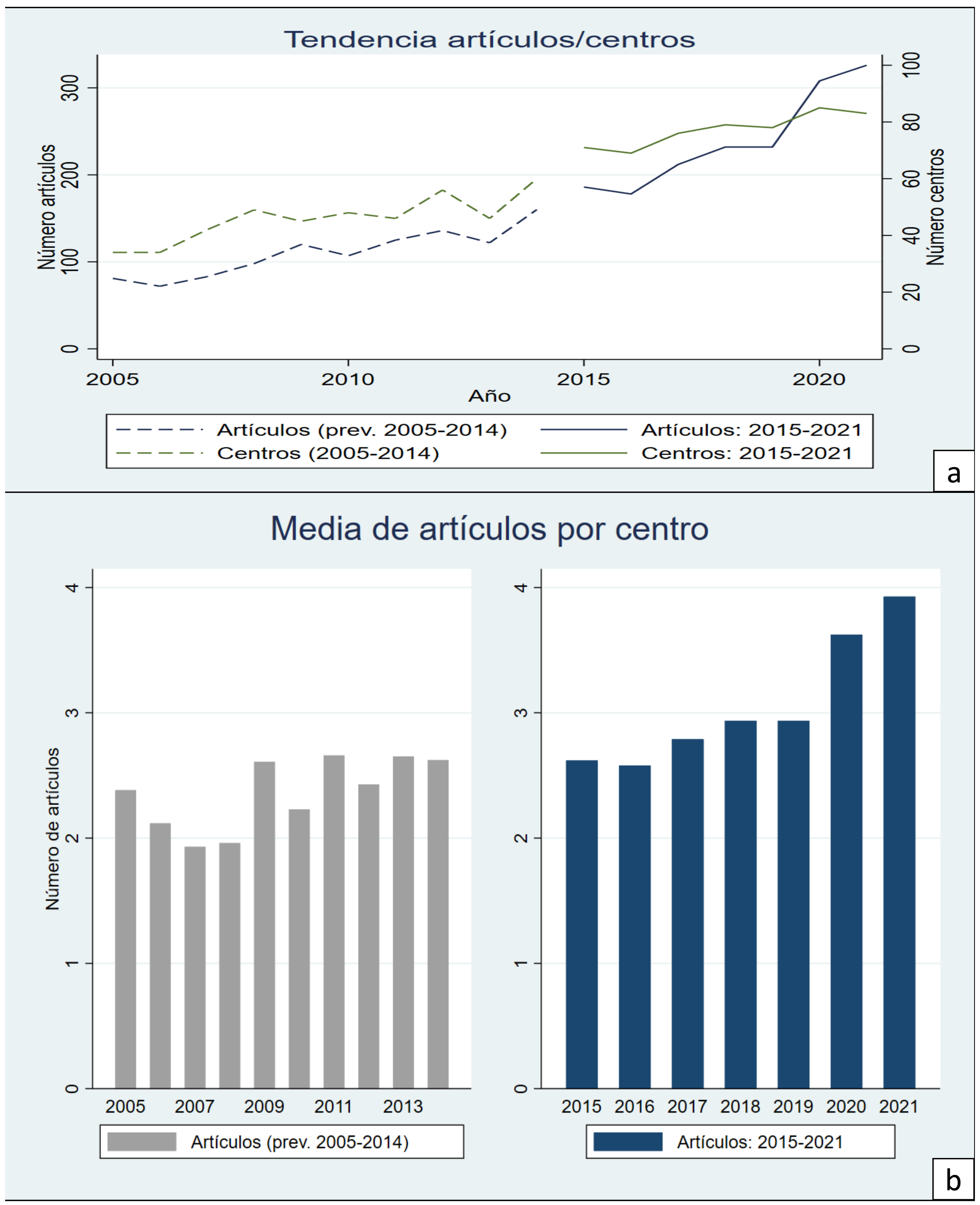

La figura 2 muestra el número de artículos y centros según el año de publicación, junto a la media de artículos publicados por centro. En ella se puede apreciar una tendencia ascendente (p<0,002) en cuanto al número de artículos publicados en el periodo 2015-2021, siendo el año 2021 aquel con más artículos publicados (n=326). El 2020, año de comienzo de la pandemia de la COVID-19, fue el año que experimentó un mayor incremento anual de publicaciones (25%). Esa tendencia creciente también fue estadísticamente significativa para el periodo 2005-2014 (p<0,049). También han aumentado el número de centros que han realizado alguna publicación y la media de artículos por centro.

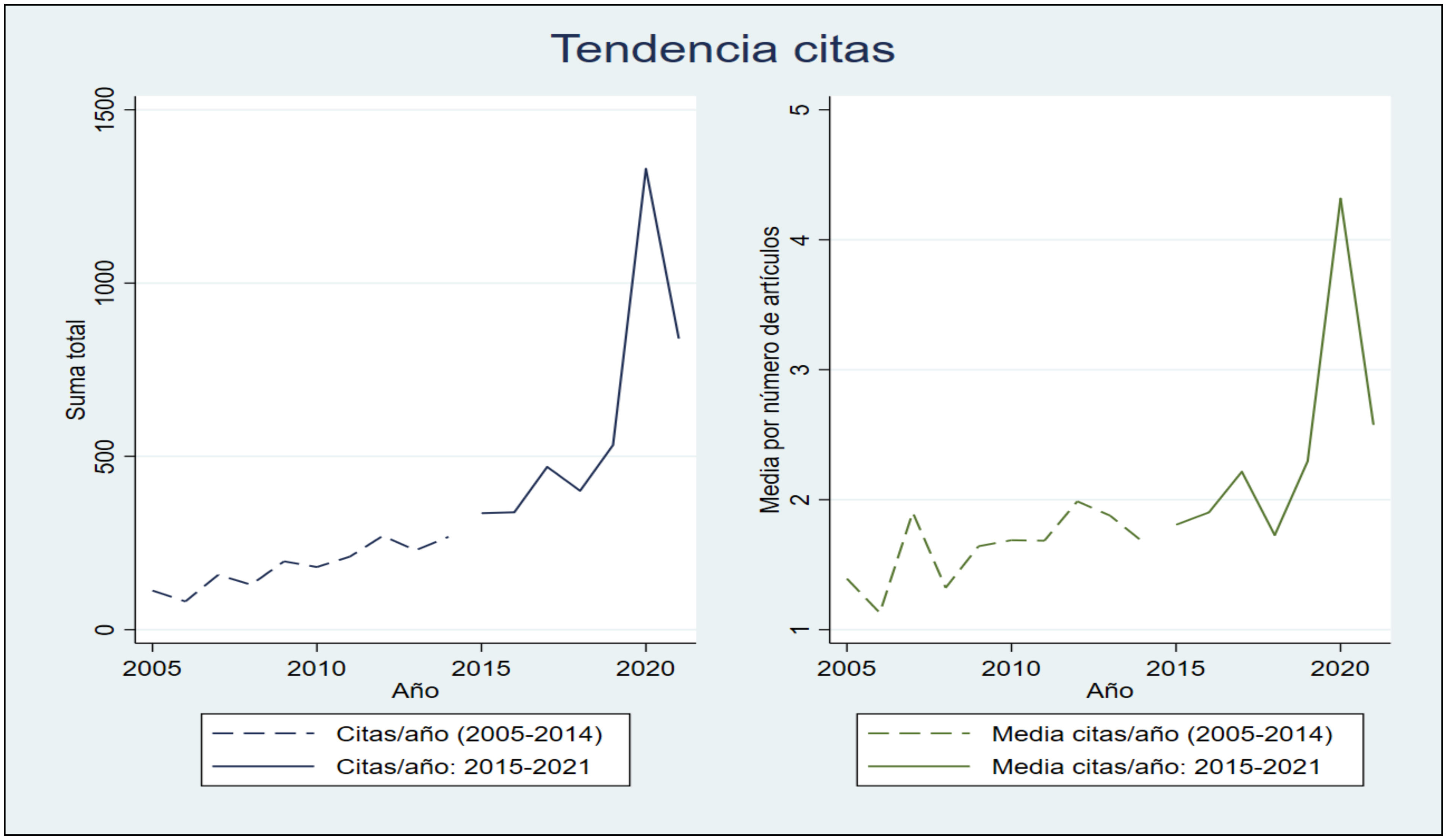

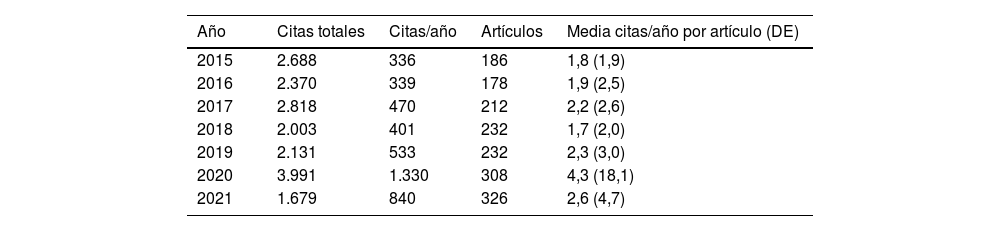

En cuanto al impacto de la investigación, en la tabla 1 vemos que el número de citas totales para cada año es superior en los años más lejanos a la actualidad (excepto para el 2020), algo esperable, porque los artículos más antiguos han tenido más tiempo de ser citados. Pero si observamos el total de citas-año (que considera el número de años transcurridos desde la publicación) y la media de citas-año por artículo, en ambos parámetros se observa una tendencia ascendente en el periodo estudiado (p<0,01). También podemos observar en los años previos desde 2005 (fig. 3) una tendencia creciente (p<0,01), con una pendiente menos pronunciada. En este gráfico destaca el pico de citaciones que se produce en 2020, casi triplicándose respecto al año previo (1.330 citas-año vs. 533 citas-año).

Número de citas totales de los artículos de investigación clínica y número de citas ajustadas por años desde su publicación

| Año | Citas totales | Citas/año | Artículos | Media citas/año por artículo (DE) |

|---|---|---|---|---|

| 2015 | 2.688 | 336 | 186 | 1,8 (1,9) |

| 2016 | 2.370 | 339 | 178 | 1,9 (2,5) |

| 2017 | 2.818 | 470 | 212 | 2,2 (2,6) |

| 2018 | 2.003 | 401 | 232 | 1,7 (2,0) |

| 2019 | 2.131 | 533 | 232 | 2,3 (3,0) |

| 2020 | 3.991 | 1.330 | 308 | 4,3 (18,1) |

| 2021 | 1.679 | 840 | 326 | 2,6 (4,7) |

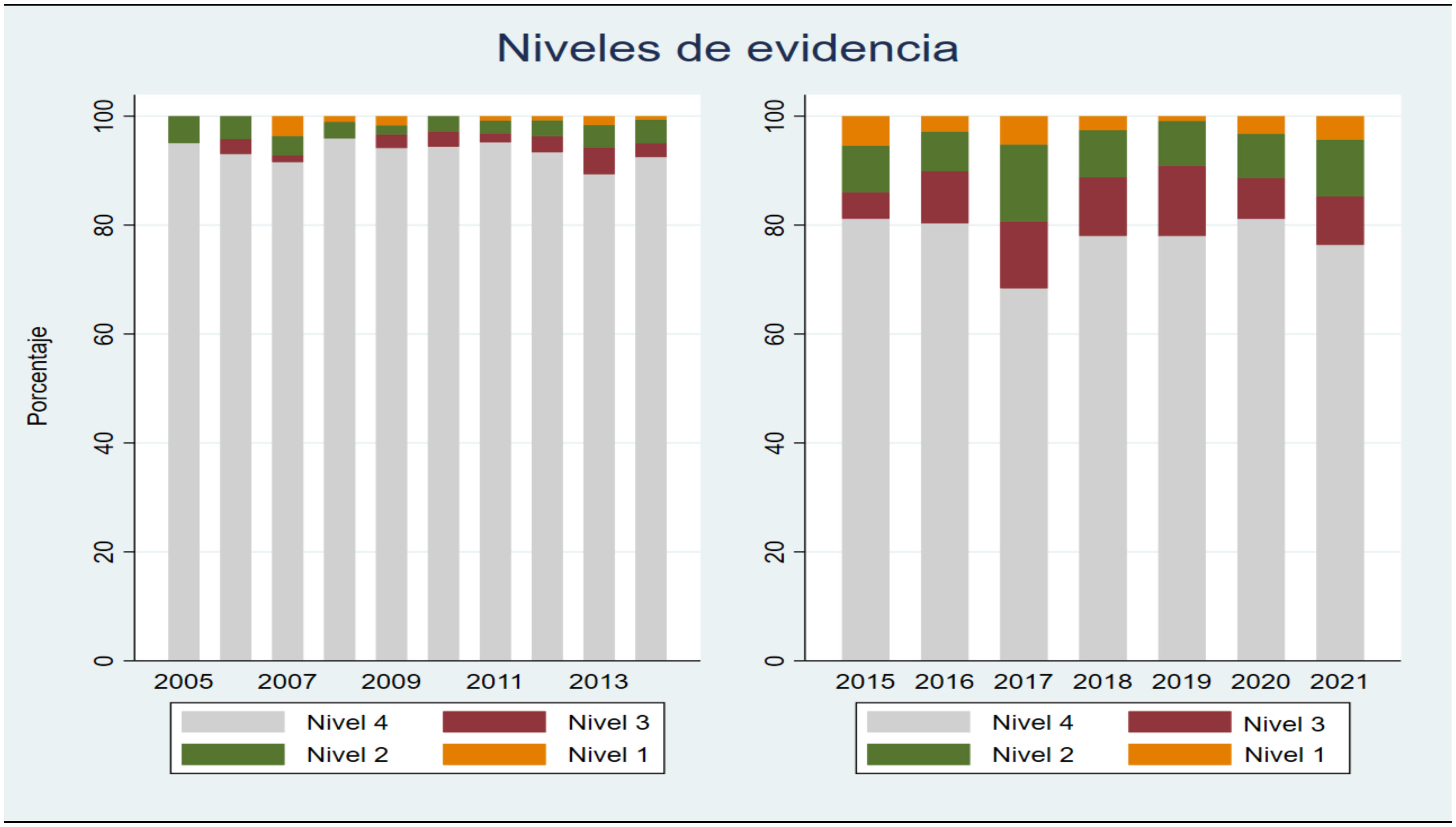

El nivel de evidencia de la CEBM de los artículos se refleja en la figura 4. El mayor porcentaje de artículos se acumula en el nivel de evidencia4 (series de casos, estudios transversales o estudios de cohortes o casos y controles de baja calidad), agrupándose en esta categoría el 78% del total de artículos seleccionados entre los años 2015 y 2021. Sin embargo, se observa una tendencia hacia un mayor porcentaje de artículos con nivel de evidencia superior (p<0,03), lo cual no ocurría en el periodo 2005-2014. En resumen, al comparar ambos periodos estudiados vemos que aumenta el porcentaje de artículos con nivel de evidencia superior a4, y por tanto probablemente de mayor validez.

En relación con las revistas, podemos comprobar que algo más de dos tercios (71%) de los artículos son publicados en revistas con factor de impacto, y casi un tercio (32%) en las situadas en el primer cuartil de su categoría, el 14% en el segundo, el 19% en el tercero, y tan solo el 6% fueron publicados en el último cuartil. En el periodo 2005-2014 casi el 45% se publicaban en revistas sin factor de impacto, encontrándose diferencias entre ambos periodos (p<0,001).

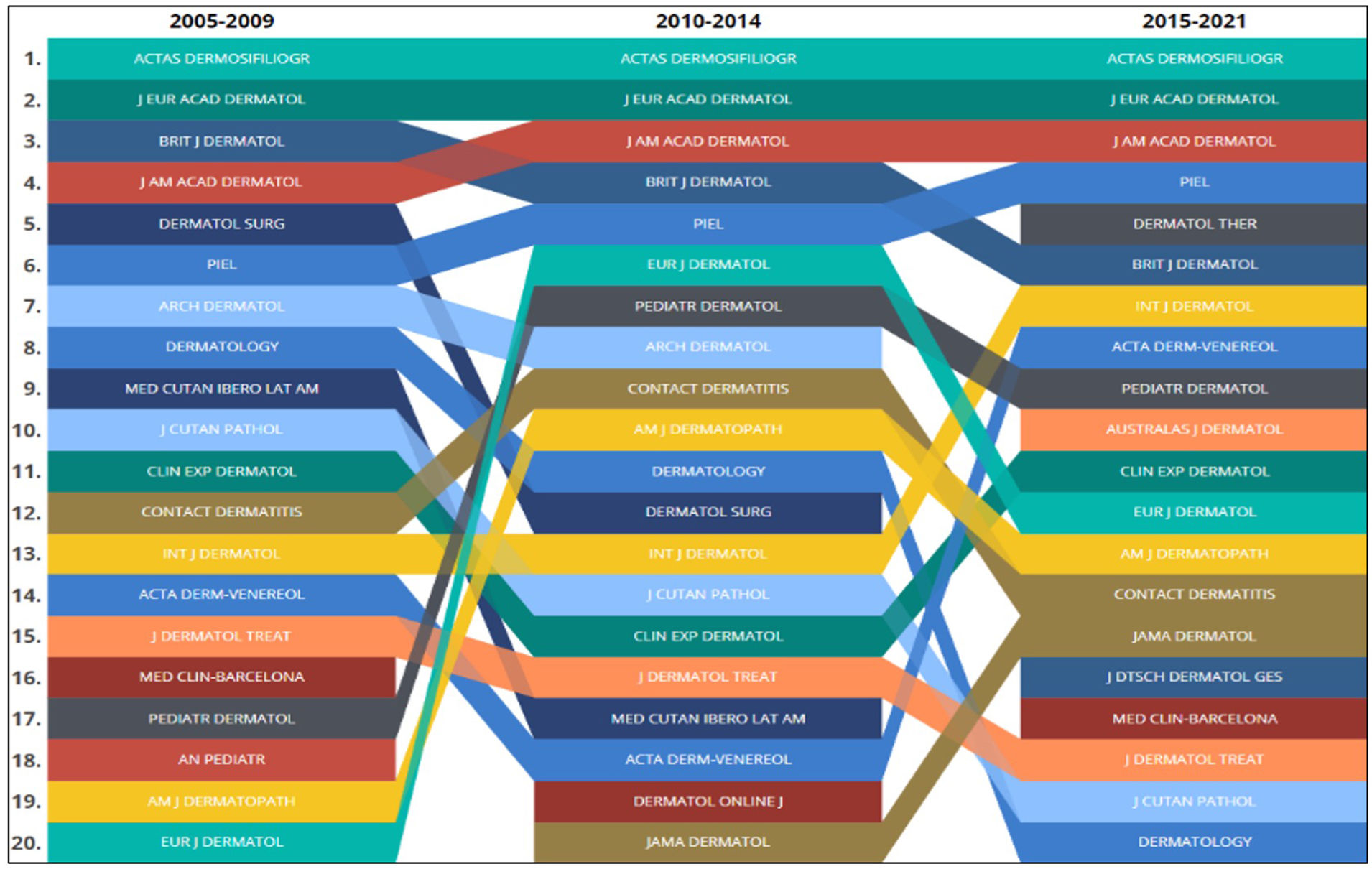

La figura 5 muestra el ranking de las 20 revistas en las que más se publica y sus cambios de posición en ambos periodos. La revista ACTAS DERMOSIFILIOGRÁFICAS sigue manteniéndose como la que recibe un mayor número de artículos (18%, 302), aunque este porcentaje ha descendido más de un 10% respecto al periodo previo (30%). En segundo lugar, sigue manteniéndose la revista Journal of the European Academy of Dermatology, con un 10% de los artículos. Revistas como Dermatologic Surgery han desaparecido de este ranking, siendo sustituidas por otras, como Dermatologic Therapy o Australasian Journal of Dermatology.

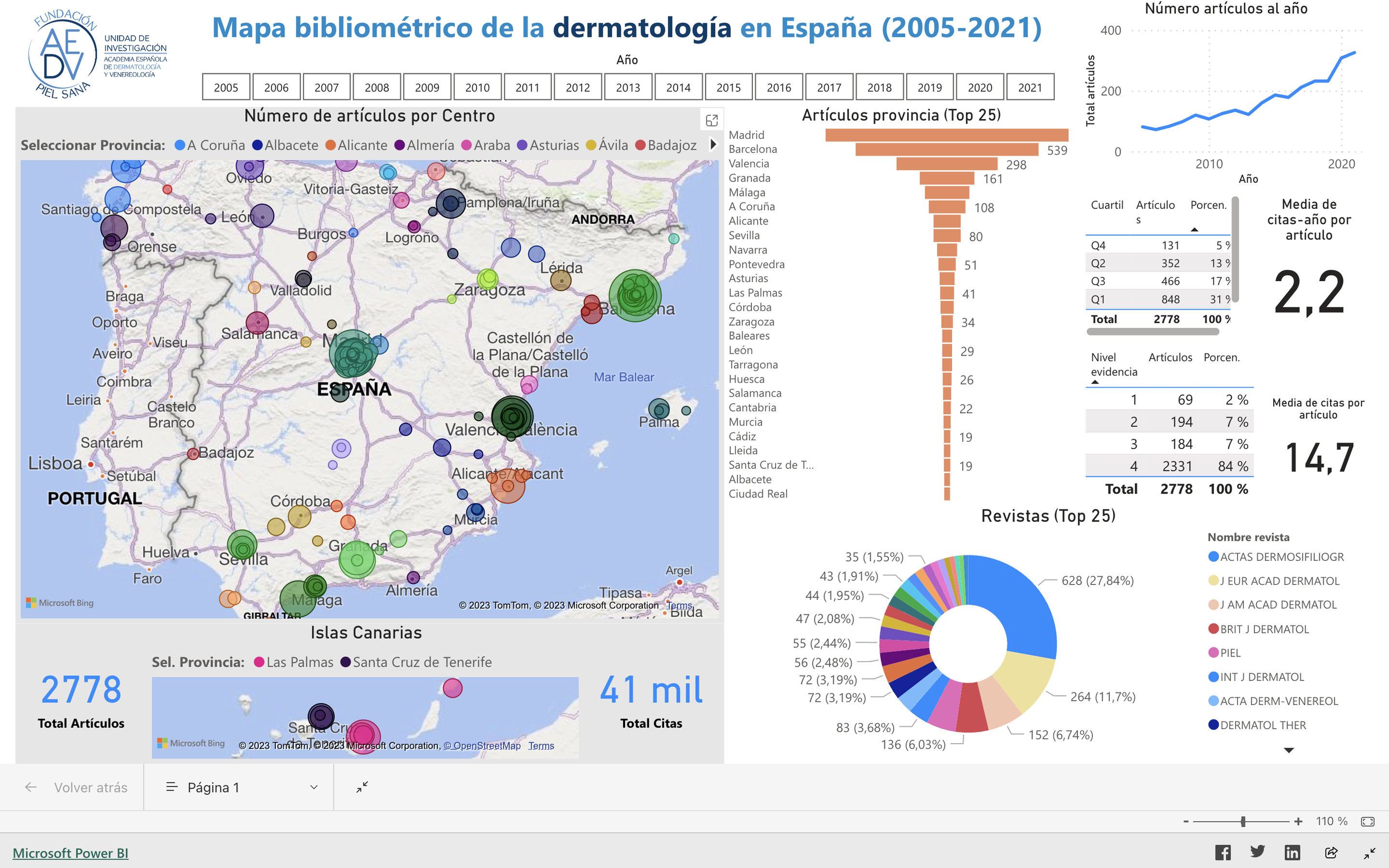

En la figura 6 se muestra la portada del mapa bibliométrico interactivo de la dermatología en España (accesible desde <https://aedv.es/investigacion/proyectos-de-investigacion/maind-mapa-de-centros-de-investigacion-clinica-dermatologica-espanola>), donde se han representado los indicadores cuantitativos y cualitativos medidos para el periodo 2005-2021. En el mapa cada círculo representa el número de artículos para un centro determinado, y cada color corresponde a una provincia, pudiendo seleccionar por uno u otro criterio o por año(s). Además, se muestra la media de citas por artículo (total o ajustada por tiempo transcurrido), el número y porcentaje de artículos publicados en cada cuartil de revista, el número de artículos en función de los niveles de evidencia del CEBM o las revistas con mayor número de publicaciones. Así, por ejemplo, si seleccionamos todo el periodo de tiempo abarcado entre 2005 y 2021 y no realizamos ningún otro filtro, las provincias que acumulan un mayor número de artículos son, en orden descendente, Madrid (n=716), Barcelona (n=539) y Valencia (n=298). Navegando por el mapa podemos seleccionar cada uno (o varios) de los centros (incluyendo centros privados) representados por los círculos, o cada provincia, lo que nos mostrará estos mismos datos de manera individualizada, en función de la selección que se haga.

DiscusiónPresentamos una actualización de un estudio bibliométrico sobre la actividad investigadora de centros e instituciones dermatológicos españoles entre 2015 y 2021, comparando los resultados con aquellos previamente publicados (2005-2014)7,8. Como novedad presentamos un mapa interactivo online, que facilita al lector la visualización y la interpretación de los datos bibliométricos, permitiendo hacer comparaciones de productividad e impacto entre provincias o centros.

Entre los resultados obtenidos destaca un continuo crecimiento de la producción científica, tanto en número de publicaciones como en número de centros que ha realizado alguna publicación. Llama la atención que este aumento se produce tanto en el sector público como en el privado. Existe un notable incremento de producción respecto al periodo previamente estudiado, lo cual muestra que los dermatólogos españoles están cada vez más implicados en la investigación combinada con la práctica clínica. El mayor incremento de publicaciones se produjo en 2020, justo con el comienzo de la pandemia de la COVID-19. Este aumento se atribuye fundamentalmente a publicaciones relacionadas con la COVID-1911. En el año 2020 España fue el tercer país con mayor número de publicaciones relacionadas con la COVID-19 en revistas dermatológicas12. En un estudio bibliométrico reciente sobre las publicaciones dermatológicas registradas en Scopus2, España se sitúa como el octavo país a nivel mundial con mayor número de artículos.

También destaca la tendencia creciente en el impacto producido por la investigación clínica dermatológica española, reflejado en la media de citas-año por artículo. Este dato es concordante con el incremento del factor de impacto (Journal Impact Factor [JIF]) en revistas dermatológicas entre 1997 y 201713, asociado con un aumento de las citas y una proporción cada vez mayor de citas procedentes de revistas no dermatológicas, reflejando una creciente influencia de la investigación dermatológica. Además, el incremento en la media de citas-año por artículo que se produce en el año 2020 puede estar también influido por la pandemia de la COVID-19, puesto que se ha observado que los artículos sobre la COVID-19 se citan en proporciones notablemente superiores a las de los artículos no COVID-19 incluidos en la misma revista14.

Con respecto a los niveles de evidencia científica, cada vez se publican más artículos con un mayor nivel de evidencia, lo que no ocurría en el periodo previo. En un estudio reciente se muestra que entre los años 2007-2018 existe, dentro de las 10 mejores revistas de dermatología, un incremento en el número de revisiones sistemáticas o metaanálisis, considerados como estudios de alto nivel de evidencia15. Además, si analizamos el porcentaje de artículos excluidos en el periodo 2015-2021 por no alcanzar el mínimo de evidencia científica exigido, observamos que nuestros resultados arrojan un porcentaje menor (73% de 6.097 artículos) que en el periodo previo7 (84% de 6.909 artículos). El aumento en la proporción de estudios de mayor nivel de evidencia refleja una mejor calidad metodológica en la investigación realizada, con un mayor soporte estructural, dada la complejidad de estos estudios. Cabe destacar el papel de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) mediante la Unidad de Investigación (UI) a este nivel. Los principales objetivos de la UI son favorecer la participación de los académicos en estudios multicéntricos y metodológicamente correctos, aumentar la producción científica independiente y la visibilidad de los académicos, de los grupos de trabajo y de la AEDV, además de incrementar la colaboración entre centros en la investigación, para aumentar la representatividad y la calidad de los estudios16. Desde su creación en el año 2012, la UI ha contribuido en la publicación de 61 artículos que cumplían los criterios de inclusión de este estudio, con un importante impacto en la comunidad científica, ya que suman una media anual de 8,3 citas por artículo. Además, más de la mitad de estos artículos presentan un alto nivel de evidencia, clasificándose el 26% de los artículos en un nivel de evidencia1 y el 41% en un nivel2.

En relación con las revistas en las que publican los dermatólogos españoles, ACTAS DERMOSIFILIOGRÁFICAS se mantiene como el principal órgano de difusión científica. Además, se trata de artículos con un creciente nivel de evidencia, los cuales se suelen publicar como artículos originales. Un reciente estudio ha determinado que existe relación entre la publicación de los artículos originales y el aumento en el factor de impacto de las revistas17. Estos dos hechos, junto con el crecimiento en cuanto a citaciones por artículo señalado previamente, podrían haber contribuido en la reciente adquisición del factor de impacto por parte de la citada revista. Por otra parte, cabe destacar el descenso en el ranking de revistas del área de la dermatopatología, tales como The American Journal of Dermatopathology o Journal of Cutaneous Pathology. Sin embargo, el número de artículos total publicado en estas revistas en el periodo más reciente de estudio es similar o incluso superior al anterior. Esto muestra que el incremento en la producción científica se debe a un mayor interés en otros campos distintos a la anatomía patológica, y que en esta rama la producción se mantiene estable.

Los resultados de este estudio presentan las siguientes limitaciones principales: 1)La exclusión de aquellos estudios en los que la dirección del autor de correspondencia no sea un centro dermatológico español. Entre estos artículos se incluyen estudios internacionales multicéntricos, como los ensayos clínicos con medicamentos, y su inclusión presumiblemente modificaría los resultados en cuanto a las citaciones y los niveles de evidencia. No obstante, se ha seguido este criterio con el objetivo de hacer los resultados comparables con lo anteriormente publicado (considerando que en el periodo anterior Scopus solo recogía la dirección de correspondencia y no la del resto de participantes, no siendo posible reconocer estos artículos). 2)La clasificación de los niveles de evidencia de los artículos por un único evaluador, con la participación de un segundo evaluador solo en aquellos casos que plantearan dudas. La participación de más de un evaluador aportaría una mayor validez de los resultados obtenidos. En cualquier caso, conociendo estas limitaciones, el presente estudio supone una fuente de información única sobre la investigación dermatológica española.

Los resultados nos permiten evaluar la producción científica de la dermatología en España y muestran una tendencia ascendente tanto en número como en nivel de evidencia e impacto. En definitiva, un ilusionante crecimiento al cual está contribuyendo la AEDV.

Conflicto de interesesLos autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Agradecemos al Dr. Alejandro Molina-Leyva haber compartido el protocolo original del proyecto MaIND.

Este trabajo se ha realizado gracias a la Beca Juan de Azúa, concedida por la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venereología.